想象一下,生活中需要短暂爆发巨大能量的场景,比如相机闪光灯瞬间点亮黑暗;同时也存在需要持续稳定供能的场景,比如电动汽车的启动加速。这两种看似矛盾的需求,恰恰对应了电子世界中两类关键储能元件:传统电容器与超级电容器。虽然它们都基于电容的基本原理,但在物理构造、性能指标和应用场景上展现出巨大差异。

能量储存的基本原理差异

所有电容器的核心功能都是储存电荷,但实现方式截然不同。传统电容器依赖电介质材料(如陶瓷、塑料薄膜或电解液)夹在两组金属电极之间。当施加电压时,正负电荷分别积聚在电极两侧,形成静电场储能。这种机制如同在两块金属板间填充绝缘材料后充电,能量密度受限于电介质本身的物理特性。

超级电容器则采用更复杂的双电层结构(EDLC)。其电极通常由多孔活性炭等高比表面积材料制成,浸泡在液态电解质中。充电时,电解质中的离子被电场驱动,吸附在电极表面形成紧密的“电荷对”——正极吸附负离子,负极吸附正离子。这一过程在电极-电解质界面形成仅纳米级的电荷分离层,相当于无数微电容并联,实现远超传统电容的电荷储量。

性能参数的显著对比

1. 容量与能量密度

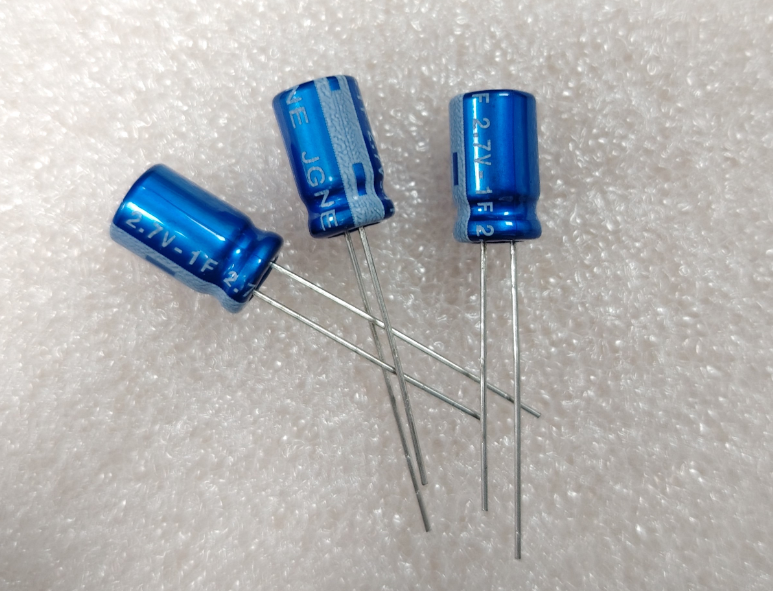

传统电容的容值通常在微法(μF)至毫法(mF)范围,例如常见陶瓷电容仅几微法。超级电容则跨越千倍以上,典型值从1法拉(F)起步,可达数千法拉。这使其单位体积储能能力(能量密度)达传统电容的100-1000倍。一个类比:传统电容如同小酒杯,超级电容则像蓄水池。

2. 充放电速度与功率密度

传统电容可在毫秒级完成充放电,瞬间释放高功率(如相机闪光灯)。超级电容虽然稍慢(秒至分钟级),但因电荷以物理吸附方式存储,离子移动无需化学反应,充放电速率仍远超电池,功率密度可达锂电池的10倍以上。例如,公交车启停时,超级电容能在30秒内充满电,支撑车辆加速。

3. 寿命与可靠性

传统电解电容因电介质老化或电解液蒸发,寿命约数千至数万小时。超级电容的电荷存储依赖物理吸附而非化学反应,充放电循环可达百万次,寿命长达10-15年。极端温度下(-40℃至+65℃)性能也更稳定,适合工业设备等严苛环境。

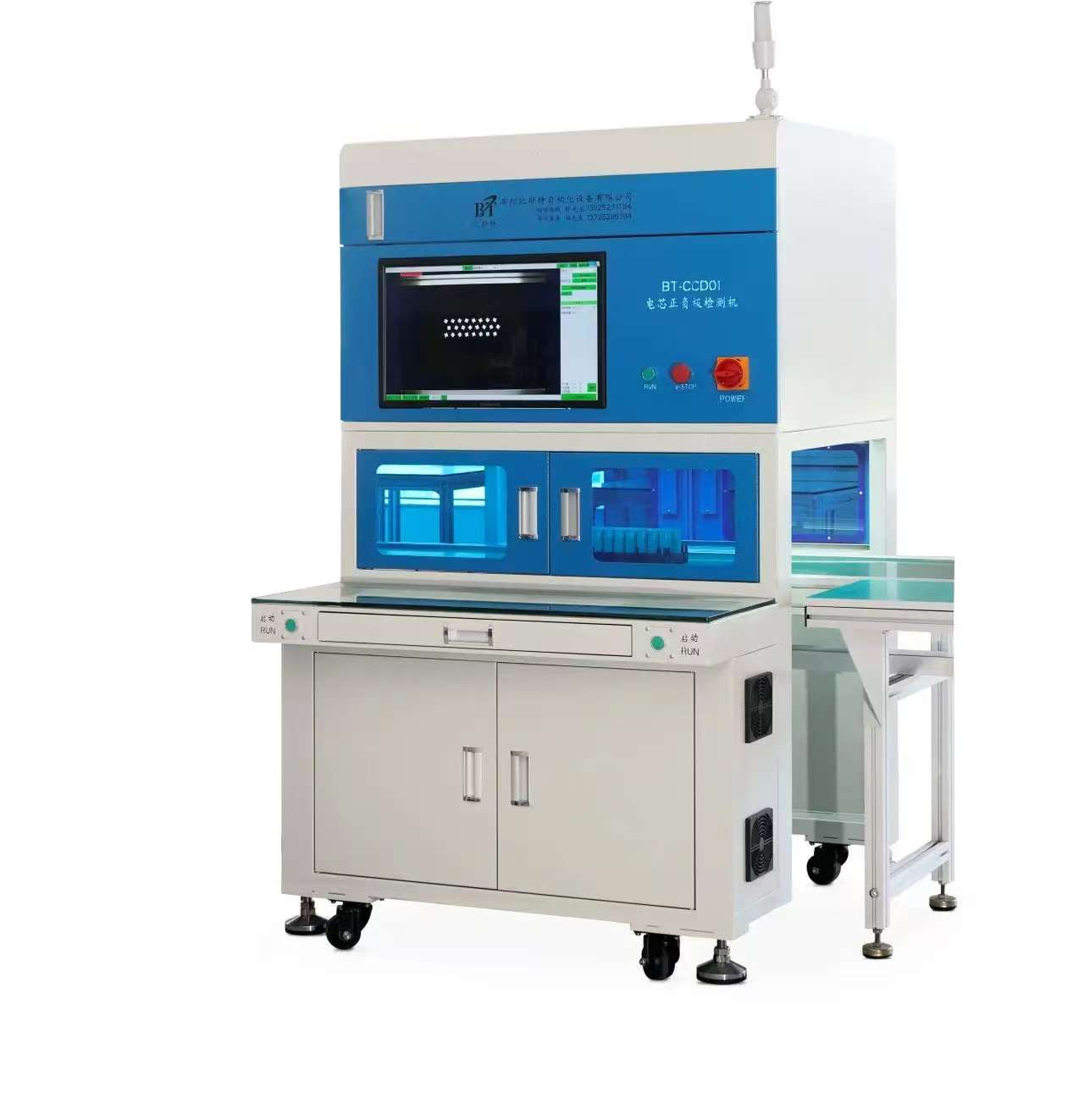

超级电容器与传统电容器的区别

超级电容器与传统电容器的区别

应用场景的分化与融合

基于上述特性,两类电容在电子系统中扮演互补角色:

传统电容器:专注“瞬时响应”任务。例如:

电源滤波(消除电压纹波,如电脑主板供电)

信号耦合(隔离直流,传递交流信号)

高频电路谐振(如射频天线匹配)

这些场景需纳秒级响应,传统电容如“电子系统的神经末梢”。

超级电容器:胜任“短时高能”需求。典型案例包括:

能量回收系统:电梯制动时,重力势能转化为电能存入超级电容,供上行时使用,节能率达30%。

应急电源:服务器机房断电后,超级电容支撑系统完成数据备份(可持续数分钟),比电池响应更快且免维护。

电动工具与车辆:电钻瞬间高扭矩输出,或混动汽车加速时,超级电容提供峰值功率,保护电池免受大电流冲击。

未来发展趋势:协同与突破

当前技术发展中,两类电容的边界逐渐模糊。新兴的混合型超级电容器(Hy Supercapacitor)结合双电层电极与电池型材料,能量密度接近锂电池,同时保持高功率特性。而传统电容器领域,纳米级电介质(如原子层沉积氧化铝)正推动微型化与耐压能力提升。

工程师常将二者比作“电子系统的两位守门员”:传统电容是敏捷的短跑选手,处理瞬时波动;超级电容则是耐力型中场,承担缓冲与调度。理解它们的差异,方能设计出更高能效的电力系统——无论是手机芯片供电,还是电网级储能站。

未来,随着材料科学进步,我们或许将见证两类电容器的进一步融合,诞生兼具毫秒响应与小时级续航的“终极储能元件”,彻底改写能源利用规则。

- 随机文章

- 热门文章

- 热评文章

- 金秋到南京来吃糖

- 继吉利后,奇瑞也将与雷诺“牵手”在南美生产汽车? 雷诺中国:确有沟通

- 积极拥抱RISC-V+AI,国芯科技高性能汽车智能域控 AI MCU芯片完成设计进入流片试制阶段

- 廊坊市成功举办多层次资本市场企业上市专题培训,鲨氪控股与北鲨资本专业赋能助力企业资本化跃迁

- 李锦记“全球烹饪体验项目”首度扩展至不丹

- 运鸿集团旗下【世界金融资产交易中心】获两项高含金量许可证

- 芯片设备,最新预测

- 第五届21世纪金牌分析师评选即将启幕,共赴一场价值发现盛宴

- 1网球名将走进校园和传统村落 感受宁波别样味道,网球名将走进校园和传统村落 感受宁波别样味道

- 2八年半“自制潜艇”项目按时交付?台防务部门负责人:难!,八年半“自制潜艇”项目按时交付?台防务部门负责人:难!

- 3(乡村兴·看振兴)喜欢侍弄花卉的“90后”村党总支部书记,(乡村兴·看振兴)喜欢侍弄花卉的“90后”村党总支部书记

- 4宁夏“护苗”行动深耕乡村教育 沙地边缘绽放阅读之花,宁夏“护苗”行动深耕乡村教育 沙地边缘绽放阅读之花

- 5新疆第2期归侨侨眷代表人士国情区情研修活动启动,新疆第2期归侨侨眷代表人士国情区情研修活动启动

- 6公务员招录年龄放宽,释放了什么信号?,公务员招录年龄放宽,释放了什么信号?

- 7林尚立:深入中国场景 拓展中国学研究,林尚立:深入中国场景 拓展中国学研究

- 8甘肃:扬扶残助残故事 温暖他人路,甘肃:扬扶残助残故事 温暖他人路

![[异常波动]嘉美包装(002969):公司股票及可转债交易异常波动](https://www.jhwfbc.com/zb_users/theme/ydblack/include/random/9.jpg)